Jüdin, Partisanin, frühe Feministin

Nach dem Einmarsch der Deutschen schloss sich Liana Millu der Resistenza an und wurde 1944 nach Birkenau deportiert. Sie ist Autorin mehrerer Bücher – u.a. von „Rauch über Birkenau“.

Liana Millu wurde 1914 in Pisa geboren. Ihre Mutter starb, als sie ein Jahr alt war, ihren Vater, der bald wieder heiratete, hat sie wenig gekannt. Sie wuchs in Obhut ihrer Großeltern auf, die gläubige Juden waren und hatte deshalb auch eine religiöse Erziehung. Der regelmäßige Besuch der Synagoge, die Befolgung der Speisegesetze, das Fasten zu Jom Kippur und die rituelle Begehung des Sabbats gehörten in Liana Millus früher Kindheit zum Alltag.

In Italien gab es seinerzeit rund 40 000 italienische Juden. Die jüdische Gemeinde in Pisa war nicht so groß wie die in Turin, aber von ihrer Anzahl her doch beträchtlich. Eine Art von ,Sonderstatus‘ oder ,Sonderbehandlung‘ durch die katholische Umwelt wegen ihrer Zugehörigkeit zum Judentum hat Liana Millu in ihrer Kindheit nicht erlebt. Sie besuchte die öffentlichen Schulen und war – abgesehen vom Religiösen – in das allgemeine kulturelle und gesellschaftliche Leben der Stadt vollkommen integriert. „Eine rassische Diskriminierung hat es bis zur Verabschiedung der faschistischen Rassegesetze in Italien nicht gegeben. Jüdin sein bedeutete damals nichts anderes als einer anderen Religion anzugehören. Es bedeutete so viel wie Protestant oder Katholik zu sein.“

Von ihrer jüdischen Herkunft hat sich Liana Millu nie distanziert, wohl aber von ihrem jüdischen Glauben, dem sie schon als Kind fremd gegenüberstand. „Ich bin Agnostikerin, eine Agnostikerin, die von Kindheit an und die ganzen Jugendjahre hindurch entschiedene Atheistin war. Wie war das möglich? Wie kann es einem Kind passieren, das im jüdischen Glauben geboren wird, heranwächst und liebevoll erzogen wird, dass es sich so früh diesem Glauben entfremdet? Dabei war es nicht nur ein Verschließen gegenüber dem jüdischen Glauben, sondern auch gegenüber dem Glauben, dem der katholische Zweig der Familie angehörte. Denn es war eine Familie, in der gute Juden und gute Katholiken ein friedfertiges Auskommen hatten, indem sie sich gegenseitig respektierten und gerne mochten, ohne dass sich der eine der Religion des anderen jemals zu sehr angenähert hätte. Ich glaube, dass in jenen Jahren Juden und Katholiken bei der bloßen Vorstellung eines ökumenischen Gebets im höchsten Maß entsetzt gewesen wären.“

Das Zitat, das aus einem „Gefühl des Mysteriums“ (Il senso del mistero) überschriebenen autobiographischen Artikel stammt, veranschaulicht sehr gut, die friedliche Koexistenz zwischen Juden und Katholiken, das Milieu der gegenseitigen Achtung und des vollkommenen Respekts zwischen den Religionen, wie es Liana Millu am Beispiel ihrer eigenen Familie erlebt hat. Die Frage allerdings, wo ihr frühkindlicher Atheismus, den sie lange Zeit vor den Erwachsenen geheim hielt, herkommen könnte und ob man ihn vielleicht psychologisch durch schwierige Familienkonstellationen, womöglich durch die fehlenden Eltern erklären könnte, bleibt in dem Artikel offen. Keinen Zweifel lässt sie dagegen daran, dass sie im Laufe ihres Lebens dennoch zu einem gläubigen Menschen geworden ist. Allerdings ist es weder ein politischer noch ein religiöser Glaube, der ihr moralische Richtschnur war. Vielmehr ist es das, was sie „fede laica“ nennt, direkt übersetzt heißt das „laizistischer Glaube“ oder auch etwas freier übersetzt „Glaube an die Menschheit“ oder „Glaube an den menschlichen Geist“. Lassen wir sie selbst sprechen: „Der laizistische Glaube, den auch Primo Levi besaß, lässt im Geist und in der Seele einen Schutzwall entstehen, einen uneinnehmbaren Bunker gegen die äußere Brutalität und Niedertracht, eine Zuflucht, wo man eine Vorstellung, einen Begriff von den Dingen bewahren kann, die das Leben lebenswert und zivilisiert machen.“ Und noch ein zweites Zitat zum Thema Glaube: „Immer wenn man mich auffordert zu reden, erzähle ich und lege Zeugnis ab. Dabei beharre ich darauf, dass überall dort, wo eine mächtige und brutale Gewalt sich anschickt, den menschlichen Geist zu zerstören – wohlgemerkt den Geist noch vor dem Körper -, dass also überall dort, wo eine derartige Gewalt existiert, man nur widerstehen kann, wenn man menschlich bleibt und das heißt, wenn man eine Gegenmacht aufbaut und sich mit der moralischen Rüstung eines Glaubens verteidigt.“

1938 wurden in Italien die faschistischen Rassegesetze verabschiedet. Für Liana Millu, deren Großmutter bereits gestorben war und die daher fast ohne familiären Rückhalt überleben musste, ein höchst tragisches Ereignis. Bereits am 2. und 3. September 1938 wurden Verfügungen erlassen, die die jüdischen Kinder aus den allgemeinen Schulen ausschlossen und jüdischen Lehrern das Unterrichten in den öffentlichen Schulen untersagten. Im November des gleichen Jahres wurden dann weitere „Maßnahmen zum Schutz der italienischen Rasse“ verabschiedet, darunter das Verbot der sogenannten „Mischehe“.

Liana Millu, die eine pädagogische Ausbildung an einem „Istituto Magistrale“ absolviert hatte, hatte 1936 ihre Heimatstadt verlassen und eine Stelle als Grundschullehrerin in Volterra südlich von Pisa angetreten. Gleichzeitig hatte sie begonnen für eine Zeitung in Livorno Artikel zu schreiben, denn ihr eigentliches Berufsziel war es, Journalistin zu werden. Nach den Rassegesetzen wurde sie sofort aus dem Schuldienst entlassen und verlor auch ihre Arbeitsmöglichkeit bei der Zeitung. Sie schlug sich fortan in verschiedenen Privathäusern in der Toskana als Erzieherin und Gouvernante durch und ging 1940, kurz nach Italiens Eintritt in den Krieg, aus privaten Gründen nach Genua, wo sie heute noch lebt.

In Genua schloss sie sich 1943 gleich nach dem Einmarsch der Deutschen der Resistenza an. Die Gruppe, zu der sie gehörte, hieß „Otto“ und war nach ihrem Gründer, dem Genueser Arzt Ottorino Balduzzi benannt. Es war die erste Widerstandsgruppe, der es gelungen war, Kontakt zu den Alliierten aufzunehmen. Ihr Ziel war der Aufbau eines Nachrichtensystems und die Weiterleitung strategisch wichtiger Informationen an die Alliierten, beispielsweise über die Truppenbewegungen der deutschen Wehrmacht. Obwohl die Gruppe nur fünf Monate existierte, arbeitete sie recht effektiv. Zu ihren erfolgreichen Aktionen gehörte die Befreiung von britischen Offizieren aus Kriegsgefangenenlagern in Ligurien. Liana Millus Aufgabe bestand vor allem darin, die Verbindung zwischen den über verschiedene Städte Norditaliens verstreuten Gruppenmitgliedern aufrecht zu erhalten, das heißt sie arbeitete vorwiegend als „staffetta“, als Nachrichtenkurier.

Sie war damals sechsundzwanzig Jahre alt, unverheiratet und das einzige weibliche Mitglied der Gruppe. Obwohl ihre Beteiligung an der Resistenza, bedenkt man die breite soziologische und bildungsmäßige Vielfalt der weiblichen Widerstandskämpferinnen in Italien, sicher nicht untypisch war, war ihre Entschluss, sich gegen die deutsche Okkupation und das faschistische Regime aktiv zur Wehr zu setzten, doch das Resultat einer bewussten Entscheidung. Liana Millu gehörte jedenfalls nicht zu den zahlreichen Frauen, die von Haus aus antifaschistisch sozialisiert waren oder über familiäre Umstände, weil sie beispielsweise ihre im Partisanenkampf stehenden Ehemänner, Söhne oder Brüder unterstützen wollten, in den Widerstandskampf sozusagen ‚hineingewachsen‘ sind. Sie kam vielmehr aus einer behüteten, bildungsbürgerlichen Familie und hatte sich in ihrer Jugend durch eine umfassende Lektüre eine solides humanistisches und literarisches Wissen angeeignet. Ihre Motivation, sich an der Resistenza zu beteiligen, kann man daher am ehesten mit einem rebellisch-humanistischen Gefühl, mit einem aufklärerischen Impetus erklären, mit jenem Geist also, den ich weiter oben unter dem Begriff der „fede laica“ vorgestellt habe. Wichtig scheint es mir hier jedoch festzuhalten, dass Liana Millus jüdische Herkunft und die Tatsache, dass sie nach den Rassegesetzen als Jüdin gezielt diskriminiert worden war, als Motivation für ihren Eintritt in die Resistenza keine Rolle spielte. Dies wird von ihr ausdrücklich betont.

Im Februar 1944, also nach knapp einem halben Jahr Lebensdauer, wurde die „Otto“ durch einen eingeschmuggelten Spion verraten und ihre Mitglieder wurden verhaftet. Liana Millu befand sich gerade in Begleitung von zwei Kameraden, italienische Offiziere, ausgestattet mit falschen Ausweispapieren, in einer geheimen Mission in Venedig. Sie wurde von der faschistischen Miliz festgenommen, verhört und es wurden Erkundigungen über sie eingeholt. Sie rechnete mit der in solchen Fällen üblichen Vorgehensweise, nämlich der Auslieferung an die Gestapo, wo man sie womöglich gefoltert hätte, um Informationen über ihre Kameraden aus ihr herauszupressen. Doch es kam alles ganz anders. Der Oberst der faschistischen Miliz, nachdem er herausgefunden hatte, dass Liana Millu Jüdin war, lieferte sie – aus einem Gefühl des Mitleids heraus – nicht der Gestapo aus, sondern schickte sie in ein normales Frauengefängnis in Venedig.

Liana Millu war über diese Entscheidung ungemein erleichtert, weil sie eine mögliche Folterung weit mehr fürchtete als den Tod. „Ich hatte keine Angst zu sterben, denn der Tod war für jemanden, der sich der Resistenza anschloss, ein einkalkuliertes Risiko. Aber ich hatte eine wahnsinnige Angst vor der Folter, so dass ich für den Extremfall sogar eine Rasierklinge im Absatz versteckt hatte. Außerdem fürchtete ich, unter der Folter vielleicht Informationen über meine Kameraden preiszugeben. Deshalb habe ich über Widerstandsaktionen und daran beteiligte Personen nie irgendwelche Einzelheiten erfahren wollen. Ich sagte immer: ,Sagt mir, was ich tun soll, darüber hinaus will ich nichts wissen.'“ Dass sie seinerzeit nicht der Gestapo ausgeliefert wurde, empfand Liana Millu als großen Glücksfall, auch wenn ihr ,Glück‘, wie sich allerdings erst später herausstellte, nur darin bestand, dass sie die Folter gegen eine möglichen Tod in den Gaskammern von Auschwitz-Birkenau eingetauscht hatte. Aber das konnte sie damals nicht wissen.

Nach etwa vier Wochen im Frauengefängnis von Venedig, wo Millu mit normalen Kriminellen wie Diebinnen, Mörderinnen, Erpresserinnen und Prostituierten inhaftiert war, kam sie im April 1944 in das Konzentrationslager Fossoli di Carpi in der Nähe von Modena. Bei Fossoli, einem ehemaligen Kriegsgefangenenlager, handelte es sich um ein sogenanntes „nationales Konzentrationslager“, das heißt es war ein zentrales Sammellager, in dem die an verschiedenen Orten Italiens meist bei Razzien verhafteten Juden, die man vorübergehend in den Provinzkonzentrationslagern oder den lokalen Gefängnissen festgehalten hatte, zusammengeführt wurden. Die Errichtung eines Systems von Konzentrationslagern in den Provinzen erfolgte in der Verantwortung der Polizeibehörden des faschistischen Regimes von Salo‘, das am 30. November 1943 mit der Polizeiverordnung Nr. 5 eine entsprechende Regelung erlassen hatte. Die Forschung hat bislang kein Dokument gefunden, wonach diese Polizeiverordnung das Ergebnis gezielter deutscher Einflussnahme gewesen wäre. Es muss also davon ausgegangen werden, dass die faschistische Regierung hinsichtlich der Internierung der jüdischen Bevölkerung aus Interesse am eigenen Machterhalt den deutschen Okkupanten bewusst entgegenkam. Ob sich das italienische Innenministerium und die Polizeidirektion andrerseits im Klaren waren, welchem Ziel die Deportationen dienten, ist jedoch fraglich. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest Klaus Voigt in seiner Studie „Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945“. Er schreibt: „Es spricht nichts dafür, dass mit der Polizeiverordnung Nr. 5 autonome Vernichtungsziele verbunden waren. Dies lässt eigentlich nur die Schlussfolgerung zu, dass das Schicksal der Juden der Regierung von Salo‘ vollkommen gleichgültig war, wenn sie nur Autorität und Handlungsfähigkeit gegenüber der Anhängerschaft demonstrieren konnte. Der abhängige Staat war auf die Fiktion der Souveränität angewiesen und konnte weniger denn je auf extreme Feindbilder und die Integrationskraft von Rassismus und Antisemitismus verzichten. Man möchte von einem antisemitischen Aktivismus sprechen, der um der Machterhaltung und -entfaltung willen die Aufopferung der Juden in Kauf nahm und es unterließ, wenigstens durch Passivität ein Signal für Obstruktion zu geben.“ (Bd 2, S. 365)

Das Lager von Fossoli lag strategisch günstig zwischen Nord und Süd in der Nähe des Bahnhofs von Carpi. Es konnte, als es voll funktionstüchtig war, bis zu 5000 Menschen aufnehmen. Es war mit Stacheldrahtzaun umgeben und die Wachposten, es handelte sich anfänglich um Carabinieri, verfügten über Schilderhäuser. Ab Januar 1944 wurden in einem separaten Bereich auch politische Häftlinge interniert. Die Verwaltung erfolgte nach dem gleichen Muster wie die der Provinzkonzentrationslager, das heisst der Direktor war ein von der Questura in Modena mit Zustimmung des Innenministeriums ernannter Polizeikommissar. Für die Instandsetzungsarbeiten und die Lebensmittelversorgung war der Bürgermeister von Carpi zuständig.

Das Lager von Fossoli, durch dessen Aufbau das faschistische Regime gleichsam die ,Infrastruktur‘ im Vorfeld der Deportationen bereitgestellt hatte, war kaum länger als zweieinhalb Monate unter rein italienischer Verwaltung. Danach, das heißt mit dem Einsetzen der Deportationen, übernahmen die deutschen Sicherheitsbehörden, die ihren Hauptsitz in Verona hatten, die Überwachung und Leitung des Lagers. Der erste Transport mit Juden aus Fossoli verließ am 19. Februar 1944 den Bahnhof von Carpi Richtung Konzentrationslager Bergen-Belsen. Es handelte sich dabei um den zweiten Transport überhaupt aus Italien. Der erste war gut vierzehn Tage zuvor aus Mailand mit rund 600 italienischen Juden nach Auschwitz aufgebrochen. Die Deportierten waren vorher im Gefängnis San Vittore in Mailand und im Gefängnis von Verona inhaftiert gewesen.

Liana Millu, die erst im April 1944 vom Gefängnis in Venedig in das Lager Fossoli überführt worden war, war insgesamt rund vier Wochen in dem Sammellager interniert. „Nach einem Monat hieß es, wir kämen jetzt nach Deutschland zum Arbeiten. ;Na gut, wenn es nur das ist‘, dachten wir erleichtert, ,dann arbeiten wir eben.‘ Am 14. Mai mußten wir auf einen Lastwagen steigen und wurden zum Bahnhof transportiert. Vorher hatten wir uns auf dem Schwarzmarkt noch Lebensmittel, Kleidung und Essen besorgt.“

Am 16. Mai 1944 brach von Fossoli ein Güterzug nach Bergen-Belsen und Auschwitz auf. Von den mehrere hundert Menschen, die sich auf die Waggons des Konvois verteilten, war ein Großteil libysche Juden britischer Staatsangehörigkeit. Deshalb fand der Transport nach den Richtlinien der Genfer Konvention, das heißt unter Aufsicht des Roten Kreuzes statt und die Transportbedingungen waren für alle vergleichsweise erträglich. In den Eisenbahnwaggons war genügend Platz, um sich hinzulegen, es wurden regelmäßig Pausen gemacht und es gab ausreichend zu essen. Wohin die mehrtägige Reise ging, wussten allerdings weder Liana Millu noch ihre Leidensgenossen. Dass das Ziel kein einfaches Arbeitslager war, wie die meisten vermuteten, stellte sich erst bei der Ankunft in Auschwitz heraus. „Auf einmal wurden die Waggontüren aufgerissen und wir betraten eine inhumane Welt. Wir sahen die Kapos, die laut herumschrien und Stockschläge verteilten, die SS mit den kläffenden Hunden. Ich hörte dieses ,schnell! schnell!‘- das erste deutsche Wort, das ich verstand, immer dieses ,schnell! schnell! schnell!‘. Sie rissen uns die Koffer aus der Hand, stießen uns gewaltsam aus den Waggons und trennten sofort die Alten und schwangeren Frauen von den Jungen.“

Obwohl es zunächst den Anschein hatte, daß man die Häftlinge in Arbeitsfähige und Arbeitsunfähige einteilte, war das wirkliche Kriterium dieser Selektion die heillose Überfüllung des Lagers. Selbst wer, wie Liana Millu, der Gruppe der Jüngeren zugeteilt worden war, konnte nicht sicher sein, dem sofortigen Gastod zu entgehen. „Wir Jungen dagegen, sowohl Männer wie Frauen, mußten uns in Fünferreihen aufstellen. Eine Freundin von mir, die ich während des Transports kennengelernt hatte, drehte sich um und rief: ,Komm doch in meine Reihe!‘ Ich machte drei Schritte nach vorn und stellte mich neben sie. Am Eingangstor, daran erinnere ich mich wie heute, stand ein deutscher Offizier. Er war jung und sehr elegant. Er hielt eine kleine Peitsche hoch. Meine Reihe hatte gerade das Tor passiert, da senkte er die Peitsche. All die jungen Menschen, die hinter mir waren, einschließlich derer, die in der Reihe standen, in der ich mich vorher befunden hatte, kamen an diesem Morgen nicht mehr in das überfüllte Lager. Sie erhielten den Befehl zum Abmarsch in die Gaskammer. Deshalb sage ich immer, daß ich sehr sehr großes Glück hatte. Es waren drei Schritte, die mir das Leben retteten.“

Später wies man anhand von Dokumenten nach, daß von den achthundert Häftlingen, die an diesem Tag in Zügen aus verschiedenen Teilen Europas herangekarrt worden waren, nur siebzig ins Lager gekommen sind. Alle anderen sind noch am selben Tag in den Gaskammern ermordet worden.

Insgesamt viereinhalb Monate, vom 1. Juni bis zum 15. Oktober 1944, war Liana Millu in Birkenau. Als sich gegen Ende des Jahres der russische Vormarsch in Polen näherte, begannen die Deutschen das Lager zu räumen: „Das war mein zweites sehr großes Glück. Ich gehörte zu den Ersten, die evakuiert wurden, und obendrein zu denen, die mit dem Zug wegfuhren. Als die Russen im darauffolgenden Januar Auschwitz einnahmen, mußten die Dagebliebenen einen siebenhundert Kilometer langen Fußmarsch antreten. Einer von ihnen war Primo Levi.“

Liana Millu wurde nach Malchow an der mecklenburgischen Seenplatte deportiert, wo sich ein Außenlager des Konzentrationslagers Ravensbrück befand. Dort musste sie über ein halbes Jahr in einer im Wald versteckten Waffenfabrik täglich zwölf Stunden für die Rüstungsindustrie arbeiten. Im Frühjahr 1945 häuften sich dann die Bombenangriffe der Alliierten, und es verschlechterte sich die allgemeine Ernährungssituation. Doch erst im Mai ließen die Deutschen das Lager im Stich, und die Häftlinge konnten sich von einem Tag auf den anderen als ,frei‘ betrachten. Doch was konnten sie anfangen, mit der neu gewonnen Freiheit – mittellos und ausgemergelt, wie alle waren, am Rande der psychischen und physischen Erschöpfung? „Schwerin“ hieß das Losungswort. Dort, zweihundert Kilometer entfernt, verliefe die Demarkationslinie, wo sich Russen und Engländer gegenüberstünden, und von dort aus gäbe es die Chance, zurück in die Heimat zu kommen.

In dem autobiographischen Roman „Die Brücke von Schwerin“, den Liana Millu rund dreißig Jahre später niederschrieb und der 1998 auf deutsch erschien, beschreibt sie ihren Fußmarsch von Malchow nach Schwerin, den sie nur deshalb überlebt hat, weil sie französische Soldaten am Straßenrand auflasen und das letzte Stück Weg auf ihrem Pferdewagen mitnahmen. Sie schildert die feindselige, von Angst regierte Atmosphäre in dem besiegten Land, wo die ehemaligen Unterdrücker den umherirrenden Gestalten in Lageruniform mit schroffer Zurückweisung begegneten. Obwohl der Fußmarsch in Wirklichkeit kaum länger als eine Woche gedauert hat, wird er in Millus Beschreibung zu einer langen Reise in die Vergangenheit. Sie vergegenwärtigt ihre trostlose Kindheit und Jugend in dem engen bürgerlich-jüdischen Milieu in Pisa, wo bigotte und vertrocknete Tanten der Halbwaisen früh Schuldgefühle einpflanzten. Als es ihr endlich gelungen war, sich dem Diktat der Familie durch den völligen Bruch zu entziehen, verspürte sie ein ähnliches Freiheits- und Glücksgefühl wie später wieder, als sie auf der einsamen und öden Landstraße, „frei von der dreckigen Gegenwart der Menschen“, alleine ihrem Ziel entgegenstrebte.

Damit komme ich zum letzten Punkt, zu Liana Millu, der „frühen Feministin“. Sie selbst definiert sich als „paleofeminista“, als feministisches Urgestein und spielt damit auf ihren harten Emanzipationskampf in der konservativen italienischen Provinz der zwanziger Jahre an. Zwar hat man ihr Bildungsstreben – ihre Mutter war Grundschullehrerin gewesen und eine Tante hatte an der Oberschule Mathematik unterrichtet – nicht wirklich behindert, doch stießen ihr Wunsch nach Selbständigkeit und Ausbruch aus familiären Bindungen auf vollkommenes Unverständnis. Dass sie nicht, wie es sich damals für eine junge Frau gehörte, eine ,gute Partie‘ machen wollte, sondern durch Berufstätigkeit finanzielle Unabhängigkeit anstrebte und dann auch noch in einer im gut bürgerlichen Milieu verpönten Männerdomäne wie dem Journalismus, wurde geradezu als skandalös empfunden. Liana Millu befreite sich, indem sie mit erreichter Volljährigkeit die Familie verließ und von da an versuchte, sich als Einzelkämpferin durchzuschlagen. In einer sehr traditionellen, stark an Familienwerten orientierten Kultur wie Italien ein mutiger und risikoreicher Schritt.

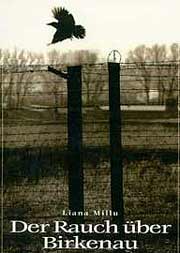

Doch besser noch als anhand ihrer Biographie lässt sich meines Erachtens Millus frühes feministisches Engagement anhand ihrer Bücher aufzeigen. Dies gilt insbesondere für „Il fumo di Birkenau“, das unter dem Titel „Rauch über Birkenau“ seit 1997 auch auf deutsch vorliegt. Verfasst hat sie das Buch allerdings sehr viel früher, nämlich kurz nach ihrer Rückkehr nach Italien, die im Oktober 1945 erfolgt war. Erschienen ist das Buch 1948, also nahezu zeitgleich mit Primo Levis Erfahrungsbericht aus dem Konzentrationslager „Se questo e‘ un uomo“. Beide Bücher kamen zunächst in unbedeutenden Kleinverlagen heraus – das von Liana Millu in einem Schulbuchverlag – und beide hatten damals noch keine bemerkenswerte Resonanz. Levis Buch wurde schließlich zehn Jahre später von dem Verlag Einaudi übernommen. Bis „Rauch über Birkenau“ eine über die italienischen Schulen hinausgehende internationale Anerkennung fand, mussten noch weitere vierzig Jahre vergehen. Inzwischen liegt es nicht nur in deutscher Sprache vor, sondern auch auf holländisch, englisch, französisch und norwegisch.

Was macht dieses Buch zu einem sowohl unter literarischen als auch feministischen Gesichtspunkten bedeutenden Werk? Was den ersten Punkt, das Literarische betrifft, könnte ich den deutschen ,Literaturpapst‘ heranziehen, der das Buch kurz nach seinem Erscheinen in Deutschland nicht nur für sein Fernsehquartett vorgeschlagen, sondern es dort auch höchst günstig besprochen hat. Doch davon abgesehen besticht „Rauch über Birkenau“ durch eine Reihe überzeugender literarischer Eigenschaften. Zu nennen wären die fabulierende Kraft einer klaren und präzisen Sprache sowie der mitreißende Spannungsbogen, wodurch die Autorin in den sechs Erzählungen des Buchs den Leser jedesmal neu in den Bann schlägt. Bemerkenswert ist auch das offene Spannungsverhältnis zwischen Autobiographie und literarischer Fiktion. Die Autorin tritt bewußt hinter ihre Figuren zurück, nimmt – trotz durchgängiger Ich-Perspektive – eine äußerst distanzierte und vermeintlich teilnahmslose Beobachterposition ein. Auf diese Weise gelingt es ihr, ihre Heldinnen in den Mittelpunkt zu stellen, ihnen mehr Autonomie zu verleihen und sie um so plastischer und genauer zu schildern. Für den Leser bedeutet dies allerdings, dass er oft im Unklaren bleibt, ob er es in „Rauch über Birkenau“ mit ,Erlebtem‘ oder ,Erfundenem‘ zu tun hat. Für ihn tritt die reale, grausame und inhumane Geschichte hinter den Geschichten – zumindest zeitweise – vollkommen in den Hintergrund.

Innerhalb der Holocaust Literatur ist stellt „Rauch über Birkenau“ ein Novum dar, weil es eine der wenigen, vielleicht die einzige Autobiographie ist, die aus weiblicher Sicht den Frauenalltag im Lager schildert. Dies ist um so bedeutsamer als der Entstehungszeitpunkt des Buchs lange vor der Frauenbewegung der siebziger Jahre liegt. Millus Themen sind spezifisch weibliche Lebenserfahrungen wie Geburt, Mutterschaft, eheliche Treue, aber auch Gewalt, Sexualität und Prostitution. Da ist zum Beispiel die hübsche Ungarin „Lili Marleen“, die sich in einen Kapo verliebt hat und von ihrer eifersüchtigen Aufseherin, die den Kapo für sich haben will, bei einer Selektion ins Gas geschickt wird. Bruna trifft ihren Sohn wieder, der in einem Kinderkommando arbeitet, kann ihn aber nicht retten und verliert über seinen Tod den Verstand. Die holländischen Schwestern Gustine und Lotti, beide sehr religiös, haben sich entzweit. Während die eine im „Puffkommando“ versucht zu überleben, geht die andere märtyrerhaft an ihrem Tugendideal zugrunde. Oder Liana Millus Kojennachbarin Maria: Bei ihrer Ankunft im Lager hat sie ihre Schwangerschaft verheimlicht. Obwohl sie genau weiß, daß sie ihr Kind, wenn es erst einmal geboren ist, „gleich in den Ofen werfen“, setzt sie alles daran, um es auf die Welt zu bringen. Ihr mutiger Kampf fürs Leben endet mit einem erbarmungslosen Tod. Während die anderen beim Appell anstehen müssen, verbluten Mutter und Kind in der dreckigen Baracke auf der Strohmatte.

Liana Millus Erzählungen sind wahre Geschichten, sie rühren an, ohne sentimental zu sein, machen betroffen und nachdenklich, ohne pathetisch zu sein. Daß der Frauenalltag im Konzentrationslager anders funktionierte und von anderen Werten bestimmt war, als der der Männer, ist für die Autorin eine Selbstverständlichkeit. Den Historikern und Wissenschaftler wirft sie vor, daß sie die speziell weiblichen Aspekte des Lagerlebens noch nicht ausreichend beachtet haben: „Was bisher vernachlässigt wurde, ist die Art von Leben, das nur die Frauen im Lager herzustellen vermochten. Es weist viele Unterschiede zu dem der Männer auf. Was ich meine ist der Anschein von Normalität, den die Frauen versuchten, dem Lagerleben zu geben. Viele rissen Fäden aus den Decken und flochten daraus eine Schnur, mit der sie ihren Löffel an der Kleidung festbanden. Das war nicht ungefährlich, denn wenn man von der Kapo erwischt wurde, machte sie Scherereien. Ich habe auch Polinnen beobachtet, die stellten sich Kordeln her, machten eine Reihe von Knoten hinein und benutzten sie als Rosenkranz. Und ich erinnere mich an eine Französin, die ihre wöchentliche Margarineration dazu benutzte, ihr Gesicht gegen Falten zu schützen. Im Lager gab es eine Umwertung der Werte. Was im zivilen Leben vielleicht als Eitelkeit verpönt war, verwandelte sich hier in Widerstandskraft. Und den Frauen fiel es weniger schwer als den Männern, den einfachen und unmittelbaren Dingen und Gesten des Lebens eine Bedeutung zu geben, aus ihnen psychische und überlebensnotwendige Stärke zu schöpfen.“

Liana Millu wird dem Anspruch, der sich hinter ihrer Kritik verbirgt, nämlich die Realität des Lagers mit einem anderen Blick zu betrachten, in „Rauch über Birkenau“ durchaus gerecht. Die Hauptpersonen ihrer Erzählungen sind ihre Leidensgenossinnen und Kameradinnen aus dem Vernichtungslager. In der überwiegenden Mehrheit waren sie in ihrem vorherigen zivilen Dasein Hausfrauen und Mütter und als solche gewohnt den Alltag zu organisieren, für den Fortbestand der Familie zu sorgen, sich dem Nächsten zuzuwenden und Leben zu erhalten. Im Lager setzen sie diese Existenzform fort, indem sie auch hier das Naheliegende tun, das sich aus der Situation heraus ergibt. Bei ihrem Kampf ums Überleben sind sie nicht geleitet von einer vorgegebenen Ideologie oder einem fernen politischen Ziel. Ihre Widerstandskraft und ihren Lebensmut schöpfen sie vielmehr aus ihrem Gefühl – dem Gefühl der Mütterlichkeit, der Zuneigung für den Geliebten, den Sohn, den Ehemann oder die Schwester. Und es ist das Verdienst von Liana Millu, dass sie uns sehr spannend zu lesende, sehr nüchterne und zugleich sehr einfühlsame Porträts von diesen vermeintlich ,geschichtslosen‘ Frauen überliefert hat.

Ein Vortrag von Dr. Gudrun Jäger im Rahmen eines Studientages Jüdischer Widerstand und Hilfe für Verfolgte am 24.11.2001 in Frankfurt/Main.

Liana Millu ist am 6.2.2005 im Alter von 90 Jahren in Genua gestorben.